初めてでも安心の家族葬:基本知識と対応マニュアル

近年、家族葬を選ぶ人が増えてきていますが、初めての方には分からないことも多いかと思います。本記事は、家族葬の基本知識から具体的な対応マニュアルまでを網羅的に紹介するガイドです。

まず、家族葬の定義や一般葬との違いを明確にし、そのメリットとデメリットを詳しく説明します。

次に、費用の内訳やコストを抑えるポイントに触れ、費用面での不安を解消します。

また、葬儀社の選び方や必要な書類・手続きについても具体的なアドバイスも解説しています。

葬儀の進行や遺族の役割、参列者への対応まで細かく解説し、流れがスムーズになるコツ、会場選びのポイントやお供え物、返礼品の選び方など実務的な内容もカバーしています。

葬儀が終わった後の手続きや法事・法要の準備まで、一連の流れを把握しておくことで、初めての家族葬でも安心して執り行えるようになりますので、ぜひご一読ください。

家族葬と一般葬との違い

家族葬は、故人を偲び、親しい家族と限られた友人で行う小規模な葬儀形式の一つです。

現代のライフスタイルや価値観の多様化に伴い、家族葬は急速に普及しつつあります。従来の盛大な葬儀(一般葬)に比べ、家族葬は個人の生き方や家族の絆を重視し、静かで温かい雰囲気の中で故人を送り出すことが目的とされています。

一般葬では参列者の数や葬儀の規模が大きいだけでなく、葬儀中に行われる儀式や習慣を厳守するといった制約が厳しい傾向にあります。そのためどうしても、葬儀費用が高額になってしまいます。

家族葬の場合は身内や近親者のみで行いますので、形式にとらわれない柔軟な進行が可能になりますから、故人や家族の希望に沿ってカスタマイズがしやすいという利点があります。

一般葬ではお通夜や葬儀の後に会食や法事が伴うことが多いですが、家族葬ではそのような追加の行事が簡略化されるか、全く行われない場合もあります。

家族葬は一人ひとりのライフスタイルや宗教、文化背景を反映した柔軟なアプローチを持つ葬儀形式であり、現代社会でますます需要が高まっています。

こういったさまざまな要因を考慮しながら、それぞれの家族にとって最適な方法を選ぶことが重要です。

家族葬のメリットとデメリット

家族葬は、厳粛で静かな雰囲気の中、近親者や親しい友人のみで執り行う葬儀形式です。

近年、家族葬の人気が高まっている背景には、その独自のメリットとデメリットが関係しています。ここでは、家族葬を選ぶ際に知っておくべきポイントを詳しく解説します。

家族葬のメリット

家族葬の最大のメリットは、参列者が限られているため、故人との最後の時間をじっくりと過ごせる点です。

多くの参列者に気を使うことなく、親しい人たちだけで集まり、故人との思い出を語り合うことが可能です。

また、家族葬は、一般葬に比べて費用が抑えられる傾向にあります。参列者が少ないため、葬儀の場所や供花、供物の数も少なくて済むからです。

さらに、家族葬は形式にとらわれず、故人や遺族の希望に沿ったカスタマイズがしやすいのも特徴です。

また、親しい者同士だけの集まりなので、感情を自然に表現できる場となり、心の整理が付きやすいという利点もあります。

家族葬のデメリット

一方で、家族葬にはデメリットも存在します。

まず、参列者が限られるため、故人と親しかったが遠方に住んでいる人々や、仕事などで参加できなかった人々が後から不満を感じる可能性があります。

特に、故人が財界や社会で広く知られていた場合などは、多くの人々が弔問に訪れる可能性があるため、注意が必要です。

また、家族葬は一般葬に比べて準備や手配が複雑になることがあります。家族や親しい人たちで全てを仕切らねばならないため、精神的・肉体的な負担が大きくなることも珍しくありません。

さらに、参列者を限定することで、故人との繋がりを持つ人々との連絡や情報共有が十分に行き渡らないケースも考えられます。

結論として、家族葬には心温まる時間を過ごせる一方で、準備と対応に留意が必要な点があると言えます。

そのため、家族葬を考える際には、メリットとデメリット双方を理解し、家族や親しい人々とよく話し合った上で決定することが重要です。

家族葬の費用

家族葬は近年多く選ばれるようになり、参列者が限られた少人数で行う形式の葬儀です。

家族葬を選ぶ理由はさまざまですが、中でも費用の面でのメリットが注目されています。ここでは家族葬の費用の内訳と、その費用を抑えるポイントについて詳しく説明します。

一般的な家族葬の料金内訳

家族葬の費用は一般的な葬儀に比べて安いといわれますが、具体的にはどのような項目に費用がかかるのか、について解説していきます。

葬儀社の費用

葬儀の手配から進行、物品のレンタルや出張サービスなど、葬儀社が提供する全てのサービスに対する費用です。

会場使用料

葬儀を行う会場の使用料金です。

遺体の搬送料

自宅や病院から葬儀場への遺体搬送にかかる費用です。距離や時間帯によって料金が変わることがあります。

棺・祭壇・遺影

棺の種類や祭壇の規模、遺影の制作費用など。選択する物品やサービスによって料金が異なります。

火葬費用

火葬場でかかる費用です。地域によって価格が異なるので注意が必要です。

飲食費用

参列者に提供する食事や飲み物の費用です。少人数であれば、その分コストを抑えることが可能です。

返礼品費用

参列者へのお礼として渡す品物の費用です。品物の種類や数によって価格が変わります。

二日葬・一日葬の費用

一般的に、家族葬は50万円から100万円程度と言われていますが、地域や葬儀社によって異なりますので、必ず詳細な見積もりを事前に確認しておくことが重要です!

二日葬の費用に含まれるもの

| ご遺体搬送 | 安置料 |

|---|---|

| 棺 | 枕飾り |

| 通夜・葬儀会場の使用料 | 火葬費用 |

| 骨箱 |

一日葬の費用に含まれるもの

| ご遺体搬送 | 安置料 |

|---|---|

| 棺 | 枕飾り |

| 葬儀会場の使用料 | 火葬費用 |

| 骨箱 |

費用を抑えるポイント

家族葬の費用を抑えるためにはいくつかのポイントがあります。

これらのポイントを押さえることで、無駄な出費を避けながらも質の高い葬儀を行うことができます。

葬儀社の選び方

複数の葬儀社から見積もりを取り、費用やサービス内容を比較検討することが重要です。

料金だけでなく、葬儀社の評判や実績も参考にしましょう。

パッケージプランの利用

葬儀社が提供する家族葬のパッケージプランを利用すると、個別にサービスを依頼するよりもコストを抑えられます。

プランに含まれるサービスや物品を確認し、自分たちの希望に合ったものを選びましょう。

必要最低限のサービスに絞る

全てのオプションを選ぶのではなく、必要なものだけを選択することで費用を削減できます。

特に豪華な祭壇や高級な棺などはコストが高くなりやすいため、慎重に選ぶことが大切です。

飲食の提供方法

飲食費用を抑えるためには、飲食の提供方法を工夫することが効果的です。

例えば、自宅での簡単な食事提供や、料亭や仕出し店などでの法事を利用するなどが挙げられます。

返礼品の選び方

シンプルで実用的な返礼品を選ぶことで費用を抑えることができます。

このように家族葬の費用はさまざまな要素から構成されており、それぞれの項目で工夫を凝らすことで費用を抑えることが可能です。

葬儀の準備にあたっては、事前の情報収集とプランニングが重要となります。

家族葬の準備を進める

家族葬を円滑に進めるためには、事前の準備が非常に重要です。

特に葬儀社の選び方と、必要な書類や手続きについてしっかりと理解しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

葬儀社の選び方

葬儀社の選び方は、家族葬を成功させるための第一歩です。

まず、信頼できる葬儀社を選ぶためには、以下の要素を確認することが大切です。

| 評判と実績 | 口コミや評判を確認し、実際に利用した人の意見を参考にしましょう。インターネットのレビューサイトや、知人からの紹介も役立ちます。 |

|---|---|

| サービス内容 | 家族葬に特化したプランがあるか、どのようなサービスが含まれているかを確認します。特に、遺体の安置場所や通夜・葬儀の進行方法については、具体的に問い合わせて確認することが重要です。 |

| 葬儀社のスタッフ | 葬儀社のスタッフが親切であるか、専門的な知識を持っているかを確認します。初めての打ち合わせでの対応を見て判断することもできます。 |

| 費用の透明性 | 費用に関して明確に説明してくれるか、見積もりに不明な点がないかを確認します。追加費用が発生しないように、契約前にしっかりと確認しましょう。 |

これらの要素に加えて、実際に葬儀社を訪れて、施設の設備や環境を確認することも重要です。

特に、遺体安置室を利用する場合は、その環境が適切であるかを確認するために事前に訪問すると良いでしょう。

※安価な葬儀社には気を付けましょう。

必要な書類と手続き

家族葬を行う際には、いくつかの書類が必要となります。

また、それに伴う手続きも多岐にわたりますので、以下に主要なものを挙げて説明します。

| 1.死亡診断書または死亡検案書 | これらは、医師によって発行される書類で、死亡の事実を証明するものです。これがないと、火葬や埋葬の手続きを進められません。 |

|---|---|

| 2.火葬許可証 | 市区町村の役所で発行される書類で、これがないと火葬ができません。死亡診断書(もしくは死亡検案書)を提出することで発行されます。 |

| 3.埋葬許可証 | こちらも市区町村の役所で発行される書類で、遺体を埋葬する際に必要です。火葬許可証と同様に、必要な書類を提出して取得します。 |

| 4.葬儀費用の見積書と契約書 | 葬儀社との契約に関連する書類で、費用やサービス内容が明記されています。契約前に細かく確認し、不明な点は必ず質問しましょう。 |

| 5.遺族への連絡 | 故人の親族や親しい友人に連絡を取るための手配も必要です。これは、葬儀の日時や場所を知らせるための重要な手続きとなります。 |

書類の手配や手続きに関しては、葬儀社がサポートしてくれることが多いですが、自分でもその流れを把握しておくとスムーズに進められます。

また、役所の窓口で説明を受ける際には、必要な書類がすべて揃っているか事前に確認しておくと良いでしょう。

このように、家族葬の準備段階ではさまざまな手続きが求められます。

特に葬儀社の選定と必要書類の準備は時間がかかる場合があるので、早めに取りかかることをお勧めします。葬儀の進行を円滑にするためにも、準備段階でしっかりと計画を立てましょう

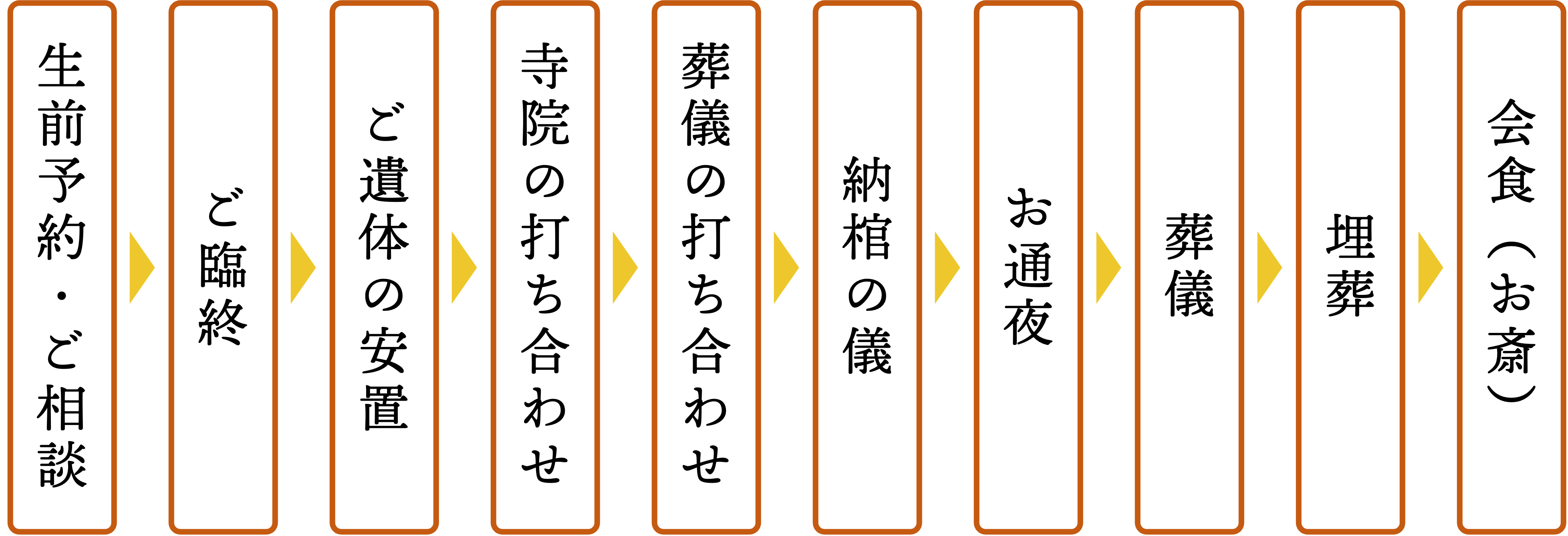

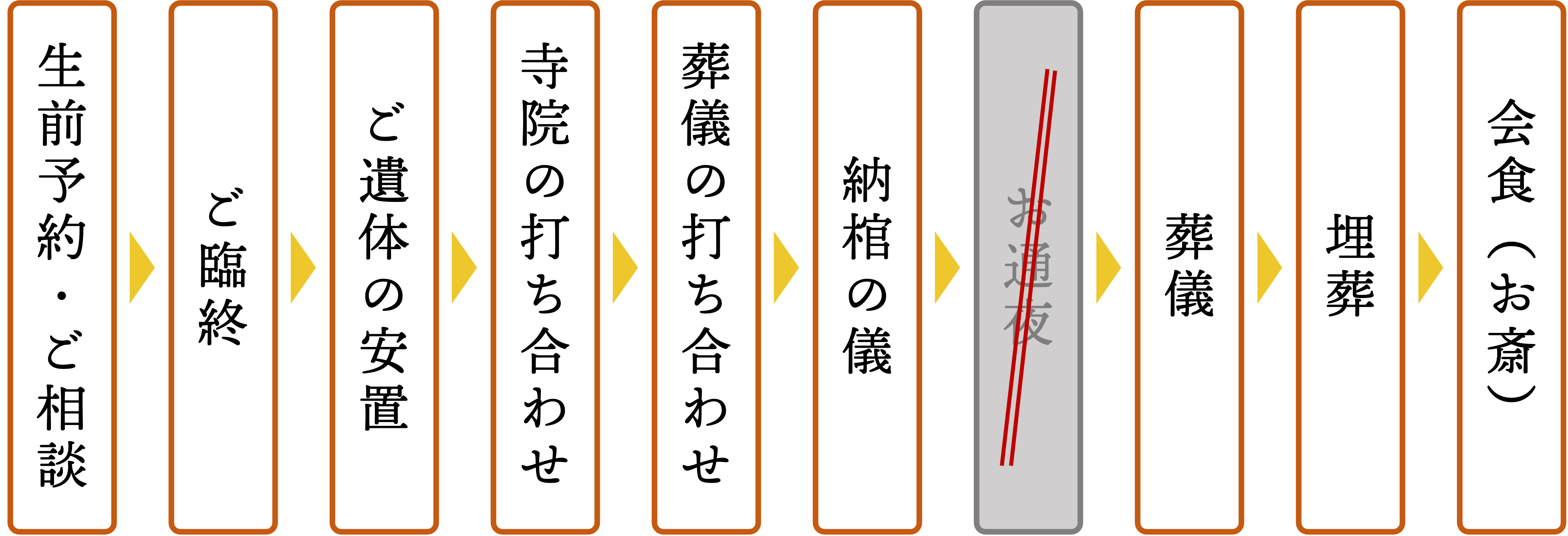

家族葬の流れ(二日葬・一日葬)

家族葬の流れは一般葬と似ている部分もありますが、小規模であることから手続きや準備が少し異なります。

お通夜と葬儀を執り行う場合は二日葬、お通夜はなく葬儀のみを行う場合は一日葬になります。

二日葬の流れ

一日葬の流れ

家族葬の通夜

通夜は、故人との最後の夜を過ごすための儀式です。家族葬では、通夜も親しい人々だけで静かに行います。通夜の進行は以下のように進められます。

まず、遺族が集まり、通夜の会場で故人の遺体を安置します。

その後、僧侶や司祭によって通夜の読経や祈りが行われます。この時間は、故人との思い出話を語り合い、涙を流すことも許される時間です。

読経が終わると、参列者は故人にお別れの挨拶をします。この時間に、香典や供花を持参することが一般的です。

家族葬の葬儀

葬儀は通夜の翌日に行われ、故人を見送り、永遠の別れを告げるための重要な儀式です。

家族葬では、落ち着いた雰囲気の中で行われることが多いですが、葬儀の進行は以下のような流れになります。

前日の通夜と同じように遺族が集まり、葬儀場や自宅で故人の遺体を葬儀に向けて準備します。

僧侶や司祭が再び読経や祈りを捧げ、故人の魂を慰めます。この間、参列者は静かに耳を傾け、故人との最後の時間を大切に過ごします。

読経や祈りが終わると、参列者代表が故人へのお別れの言葉を述べる時間が設けられます。

また、一部の遺族や友人が故人への思い出を語り、感謝の気持ちを表します。これにより、故人がどのような人生を送ったのかを参列者全員で共有し、最後のお別れをします。

家族葬での遺族の役割

葬儀をスムーズに進行させるためには、遺族一人ひとりの役割と担当が重要です。

それぞれの役割を理解し、適切に担当することで、故人を偲ぶ時間を円滑に過ごすことができます。以下では、主な役割と担当、そして注目すべきスムーズに進めるコツについて詳しく説明します。

遺族の主な役割と担当

葬儀における遺族の役割は多岐にわたります。

まず、喪主(もしくは施主)が代表して全体の指揮を執ります。喪主は葬儀の中心的な存在であり、葬儀社との打ち合わせ、葬儀の内容決定、挨拶などを担当します。

次に、会計を担当する方が必要です。会計担当は葬儀にかかる費用の管理や支払い、弔問者からの香典の受付、記録を担当します。正確な記録を取ることが求められ、後々のトラブルを避けるためにも重要な役割です。

供花・供物の管理も欠かせません。供花や供物は故人への敬意を表すものであり、その管理は重要です。指定された場所に配置し、適切に管理することが必要です。

また、受付を担当する方も必要になります。役割としては、弔問者の対応や記名の受付、香典の受け取りを行いますので、弔問者に対して親切かつ丁寧な対応が求められます。式の進行中は、会場内での案内や誘導も行います。

葬儀をスムーズに進めるコツ

葬儀をスムーズに進めるためのコツとしては、まず適切な計画と準備が重要です。

葬儀の前に、遺族同士でしっかりとコミュニケーションを取り、それぞれの役割を明確にしておくことが必要です。事前に役割分担がしっかりしていれば、当日の混乱を避けることができます。

また、葬儀社との連携も大切です。信頼できる葬儀社を選び、詳細な打ち合わせを重ねることで、当日の進行が円滑になります。葬儀社のプロフェッショナルなアドバイスに耳を傾けることが、スムーズな進行に繋がります。

当日は、時間管理が非常に重要です。葬儀の各ステップを計画通りに進めるためには、時間厳守で動くことが求められます。具体的なスケジュールを事前に作成しておくと良いです。

さらに、遺族間の協力とサポートも不可欠です。葬儀は精神的にも肉体的にも負担がかかるイベントですから、互いに助け合い、サポートし合うことが大切です。

臨機応変な対応力が求められる場面も多いので、柔軟に動くための体制を整えておきましょう。

最後に感情面のフォローも忘れずに行いましょう。

葬儀の準備や進行は、遺族にとって大きなストレスですので、各自が無理をしない範囲で役割を果たし、適時休息を取ることが必要です。力を合わせて心穏やかに進めることで、故人を偲ぶ儀式を成功させることができるでしょう。

参列者への対応

家族葬を行う際に、重要なポイントの一つに参列者への対応があります。

限られた人数で行われる家族葬では、スムーズな進行と参列者への行き届いた配慮が求められます。このセクションでは、参列者を招待する方法と適切な案内状の書き方について詳しく解説します。

招待の仕方

家族葬の招待の仕方には、特別な配慮が必要です。

一般葬とは異なり、参列者を厳選することでプライバシーや親密感を守ることができます。

まず、故人との関係性を重視し、近親者や特別な関係を持つ友人に限定することが一般的です。招待する際には、口頭や電話だけでなく、正式な案内を通じて丁寧に招待します。

招待する対象者が限られているため、一人ひとりに対する感謝の意を示すことが大切です。

また、招待の際には家族葬の形式や流れ、服装についての説明も含めると良いでしょう。

例えば、「小規模で親密な家族葬を予定しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします」という一文を加えると、参列者にも納得してもらいやすくなります。

参列者への案内状の書き方

案内状は、家族葬の詳細情報を伝える重要な手段です。以下に、基本的な案内状の書き方をご紹介します。

まず、案内状の冒頭には招待の挨拶を記載します。「拝啓、平素よりご厚情を賜り御礼申し上げます」といった一般的な挨拶で始めるのが良いでしょう。

次に、故人の訃報と家族葬についての説明を行います。「このたび、〇〇が永眠いたしましたことをご報告申し上げます。つきましては、下記の通り家族葬を執り行います」という形です。

この部分では、故人の人柄や生前の関係についても触れると、招待された側にとっても理解しやすい案内になります。

会場の選び方

家族葬を行う際に、最適な会場を選ぶことは非常に重要です。限られた参加者の中で、故人を追悼するための場所が適切であることが望まれます。

家族葬向けの会場選び

家族葬は、家族や近しい親族だけで行う小規模な葬儀です。

そのため、選ぶ会場も一般葬とは異なり、よりアットホームな雰囲気が求められます。会場選びの際のポイントとして、以下の点に注意を払うことが重要です。

まず第一に、会場の広さです。

家族葬の場合、大規模な会場は必要ありません。

小規模な会場や、自宅で行うという選択肢も考えられます。自宅で行う場合は、旅行などの追加費用が抑えられるため、さらに経済的です。

また、会場の雰囲気も大切です。

静かで落ち着いた雰囲気のある場所が良いでしょう。個室での対応が可能な会場では、他の葬儀と並行して行われることがなく、心静かに故人を送り出すことができます。

会場の設備とサービス

家族葬向けの会場を選ぶ際には、設備やサービスがどの程度整っているかも重要なポイントです。

一般的には、小規模な葬儀社や地域密着型の葬儀社が家族葬に適したサービスを提供しています。まず、参列者が快適に過ごせるような設備が必要です。

例えば、待合室や控室が用意されていると、葬儀の合間にリラックスすることができ、特に高齢者や子供連れには配慮が必要です。

サービスの面では、葬儀社のスタッフがどの程度親身になって対応してくれるかが重要です。事前の打ち合わせや当日の進行管理、そして参列者への対応まで、経験豊富なスタッフがサポートしてくれる会場を選ぶことが必要です。

また、サポートが充実していることで、遺族が式の進行に専念できる環境が整えられます。会場内での飲食サービスも確認しておくとよいでしょう。

特にお通夜や葬儀後の会食を想定する場合、会場内でのケータリングサービスや控室での軽食提供が可能かどうかを確認しておくとよいです。

設備やサービスのほかに、費用も重要な検討事項です。安心して任せられる会場を選ぶためには、サービス内容に見合った適正な価格設定であることを確認しましょう。

見積りを複数の業者からとり、内容を慎重に比較することが大切です。

このように、家族葬向けの会場選びとその設備・サービスに注目しながら最適な場所を選ぶことで、尊厳ある時間を過ごすことができます。

お供え物と返礼品の選択

家族葬においては、お供え物と返礼品の選択がとても重要です。

これらは故人への敬意を表し、参列者への感謝の気持ちを伝える手段となります。適切なお供え物と返礼品の選び方を理解しておくことで、家族葬の成功に繋がります。

適切なお供え物とは

お供え物には、故人への敬意や感謝、祈りを込めるものなので、選び方には気を使います。

一般的にお供え物としては、以下のようなものが選ばれます。

| 果物 | 日持ちがよく、見た目も鮮やかなものが好まれます。旬の果物を選ぶことで、季節感も取り入れることができます。 |

|---|---|

| 花 | 菊やカーネーションなどが一般的ですが、故人が生前に好んでいた花を選ぶのも良いでしょう。 |

| 和菓子や洋菓子 | 清らかで上品な印象を与える和菓子は特に人気です。包装の美しいものを選ぶと良いでしょう。 |

| 線香やローソク | 故人の霊を供養するために欠かせないアイテムです。 |

お供え物を選ぶ際には、故人の宗教や家族の意向を尊重することが大切です。

返礼品の選び方

返礼品は葬儀に参列してくださった方々への感謝の気持ちを伝える重要なアイテムです。

家族葬の場合、少人数で行われることが多く、より個別感を持たせた返礼品が選ばれることがあります。

| 消え物 | 食品や日用品など、一度使って無くなるものが一般的です。コーヒーやお茶、菓子類がよく選ばれます。 |

|---|---|

| 特産品 | 故人が住んでいた地域の特産品を選ぶと、地域に根ざした故人との思い出を感じてもらえるでしょう。 |

| メッセージカード | 返礼品に感謝の気持ちを込めたメッセージカードを添えることで、より心温まる印象を与えることができます。 |

| エコ商品 | 環境に配慮した商品も近年人気があります。例えば、洗剤などの日用品やリサイクル素材を使った製品などが挙げられます。 |

返礼品を選ぶ際は、予算や参列者の数を考慮し、一人一人に喜ばれるようなアイテムを選ぶことが重要です。

また、配送の手配や包装にも心を配り、丁寧に準備を進めます。

家族葬の規模に合わせて無理のない範囲で最適な返礼品を選ぶことを心がけましょう。

お供え物と返礼品の選び方は故人を偲び、参列してくださった方々への感謝の気持ちを込める大切な要素です。ご自身の気持ちを込めて選ぶことで、心温まる家族葬が実現するでしょう。

葬儀後の手続き

葬儀が終わった後も、遺族には様々な手続きや準備が残っています。これらの手続きは遺族にとって精神的にも負担が大きいですが、円滑に進めるためには計画的に行うことが大切です。

葬儀後にやるべきこと

葬儀が終わって最初に行うことは、役所への届け出や各種手続きです。

市役所では、住民票の抹消手続きや健康保険証の返却も必要になります。

また、死亡届を出した後には各種金融機関への通知や口座の凍結、解約手続きも行わなければなりません。これには遺産相続に関する書類も必要となるため、あらかじめ準備しておくことが重要です。

さらに、年金受給者であった場合には日本年金機構に対して年金停止の手続きを行います。これにより、不正受給を防ぐことができます。

他にも、公共料金やクレジットカードの解約、携帯電話の解約手続きなど、日常生活に関連する諸々の契約を解約する必要があります。各種手続きについては、損害保険や生命保険の受取手続きも忘れずに行いましょう。

また、市役所からパンフレットが提供される場合があり、それを参考にして必要な手続きをスムーズに進めることができます。

遺族にとって大変な作業ですが、これらの手続きを順を追って行うことで、混乱を避けることができます。

専門のサービスを利用することも一つの方法です。手続きに不安がある場合は、行政書士や司法書士に依頼することも検討すると良いでしょう。

法事・法要の準備

葬儀後しばらくすると、次には法事や法要の準備が始まります。初七日や四十九日、一周忌などさまざまな法事があり、それぞれに対応する準備が必要です。

まず、僧侶に法事の依頼を行い、日程を調整することが重要です。法事の日程が決まったら、親族や関係者に案内を出し、参列の確認を行います。そして、法要当日の会場や席次を決め、必要な供物やお供え物を準備します。

法要の際には祭壇や仏具の配置、座席の決め方なども細かく設定する必要があり、これらは仏教の各宗派によって異なることがあります。したがって、自分の宗派にあった正しい手順を確認しながら進めることが大切です。

法事の後に会食を行う場合は、料理の手配や会場の予約も重要なポイントとなります。

法事や法要の準備は、精神的にまだ落ち着かない中で行うことが多いため、余裕を持って計画を進めることが肝心です。専門の葬儀社や法事をサポートしてくれるサービスを利用することも一つの方法です。

地域の風習や宗教的な要素が大きく関与するため、事前に確認しておくことでスムーズに準備を進めることができます。 以上の手続きや準備を遺族がしっかり行うことで、故人をしっかりと送り出すことができ、また遺族自身も徐々に気持ちを整理することができます。

どれも大切な手続きですので、一つ一つ丁寧に進めていくことを心掛けましょう。

弊社コンセプト【喜怒哀楽の家族葬®】

『喜怒哀楽の家族葬®』は、とーたる・さぽーと0528が大切にしている葬儀のコンセプトです。なぜ、喜怒哀楽なのか?というと、葬儀は「悲しむだけの場」ではないと考えているからです。

4つの感情が織りなす、あたたかな時間

1.喜び(喜)

故人との思い出話を語り合い、笑顔で振り返る時間。「昔、一緒に旅行に行ったね」「あのときの話、思い出すと今でも笑えるね」――そんな会話が、心を優しく包みます。

2.怒り(怒)

大切な人を失った悲しみの裏に、「なぜこんなに早く…」という怒りが湧くこともあります。その感情も無理に抑えず、言葉にして吐き出して大丈夫です。故人への愛があるからこそ生まれる感情ですから。

3.哀しみ(哀)

深い哀しみは、愛情の証。「ありがとう」「大好きだったよ」そんな言葉を涙と共に伝えながら、故人とのつながりを感じる時間です。

4.楽しさ(楽)

故人との思い出話を語り合い、笑顔で振り返る時間。「昔、一緒に旅行に行ったね」「あのときの話、思い出すと今でも笑えるね」――そんな会話が、心を優しく包みます。

一般的な葬儀の場では「悲しみ」一色で進められることがほとんどです。しかし、人が亡くなると、私たちは「もっと話したかったのに…」とか、「突然いなくなって辛い…」といった様々な感情を抱きます。

故人と一緒に過ごした時間を思い出して、思わず笑顔がこぼれたという経験は、きっとあなたにもあるはずです。

これらの感情を無理に抑え込むのではなく、自然に受け入れ、表現できる空間を提供することが『喜怒哀楽の家族葬®』の目的であり、人生の最後に故人を想い、涙し、感謝し、笑顔で見送るというのが本来の供養の姿である、と私たちとーたる・さぽーと0528は考えています。

『喜怒哀楽の家族葬®』が選ばれる理由

- 感情を大切にする唯一無二のコンセプト

- 家族ごとのストーリーを反映するオーダーメイド葬儀

- 葬儀後も続く、あたたかいサポート体制

- 弘前市に根ざした、地域密着型のサービス

『喜怒哀楽の家族葬®』を体験されたお客様の声

母の葬儀で、初めて笑いました

母の葬儀をお願いしました。最初は「葬儀で笑っていいの?」と思いましたが、母の好きな音楽を流し、思い出話をする中で自然と笑顔になりました。悲しみの中に温もりがある、そんな時間でした。(弘前市・50代女性)

気持ちに正直になれる葬儀でした

急な別れで気持ちが追いつかなかったのですが、スタッフの方に「感情を押さえ込まなくていいですよ」と言っていただき、涙も怒りもすべて吐き出せました。父をしっかり送れたと感じています。(弘前市・40代男性)

葬儀をスムーズに進めるために

葬儀を進めるにあたり、大切な身内の方を無くしたばかりのご遺族が全てを行うのは非常に困難です。

とーたる・さぽーと0528では、経験豊富なプロの担当者がご遺族の心の負担を取り除きながら、円滑に葬儀を進められるお手伝いをしております。

ご遺族は身内のご逝去により動揺し、思考が鈍ることがありますが、そういった場合は弊社にて葬儀関連の書類作成や提出、手配も代行いたします。

葬儀後も続く、心のサポート

大切な人を見送った後、心には大きな穴が空いてしまうものです。「これから、どうしたらいいのかわからない…」そんな不安に寄り添うため、アフターケアプログラムをご用意しています。

- 心理カウンセリング(グリーフケア)

- 法要や仏壇の相談

- 遺品整理や特殊清掃のサポート

葬儀後も「一人じゃない」と感じていただけるよう、心を込めて支えてまいります。

葬儀後も続く、心のサポート

葬儀は、人生で最も「心」が動く時間です。だからこそ、その「心」に正直に、感情を解き放つことが大切だと私たちは考えています。

とーたる・さぽーと0528の『喜怒哀楽の家族葬®』では、あなたとご家族が「故人とつながる大切な時間」をゆっくりと過ごせるよう心を込めてお手伝いいたします。

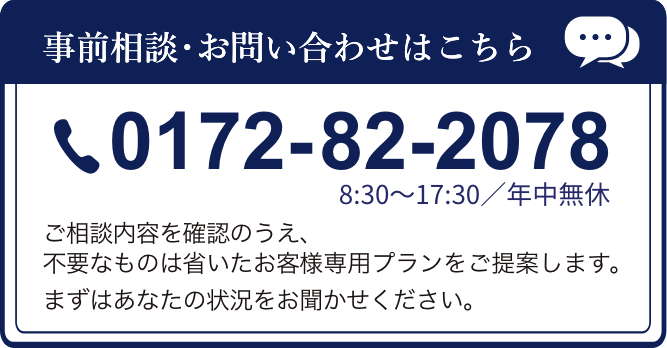

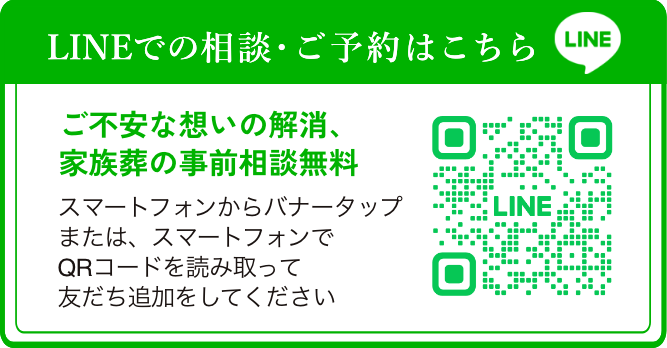

家族葬に関するご質問や、葬儀を行う上での家族間のトラブル等は、いつでもお気軽にお問い合わせください。また、残されたご遺族が動じることなく故人の生前の希望を叶えられるように心を整えておく「魂が震える事前相談」もぜひご活用ください。

前の記事へ

« 家族葬儀ガイド:メリットとデメリットとは?次の記事へ

安心して最期を迎えたい!魂の震える事前相談 »