家族葬とは何かを問い直す『喜怒哀楽の家族葬®』が示す本当の供養

これは、私自身の体験と、内なる声に導かれて得た祈りの記録です。

難しく感じられる表現もあるかもしれませんが、それでも「届くべき方の心に届けば、それでいい」と願いながら書きました。

供養とは何か。

葬儀とは、人生のどこへ向かうべきものなのか。

この文章は、その核心に静かに向き合い続けてきた一人の葬送人としての祈りです。

何か感じるものがあれば、そっと最後まで読んでいただければ幸いです。

◆ 家族葬とは何かを問い直す『喜怒哀楽の家族葬®』が示す本当の供養

現代日本社会における葬送儀礼は、効率性および簡略化を追求する潮流のなかで、その文化的深度および霊的意義を次第に希薄化させつつある。とりわけ「家族葬」の一般化は、喪失体験を儀礼的・心理的に統合する過程を欠如させ、遺族に深層的な癒しや実感を与え得ぬ事態を招来している。本論文は、かかる状況を批判的に省察し、「喜怒哀楽の家族葬®」という実践の内に見出される霊的構造および思想的位相を分析することで、現代における供養の再定義および死生観の再構築の可能性を提示するものである。

【儀礼の軽量化と感情の空白】

葬送儀礼は本来的に、死を社会的に承認し、生者が心理的・文化的に統合を得るための重要な通過儀礼である。しかしながら、今日の日本社会においては、葬儀が「業務化」「外注化」される傾向が顕著となり、儀礼の内包する宗教性や感情性が形式の背後に埋没しつつある。殊に「家族葬」は、時間的・経済的負担の軽減という利便性を重視する一方で、故人との関係性における最終的対話の場としての意義を顧みることなく、結果として遺族に「終えたはずなのに心が終わらない」という宙吊りの感情を残すに至っている。

【死の恐怖と儀礼の事務化 象徴的疎外の再生産】

死への恐怖は、単なる肉体的消滅への不安ではなく、「自らが存在として丁重に扱われないのではないか」という象徴的疎外の感覚に根ざしている。葬儀における形式的・機械的な執行は、故人の人格的記憶を軽視し、死という出来事の神聖性を奪うものである。結果として現代人は、死そのものよりも、「冷たく処理されること」への本能的な恐怖を抱くに至っている。

【供養の代理化と遺族主体性の剥奪】

「お任せ葬儀」の普及は、儀礼を通して遺族が主体的に死と向き合う契機を失わせつつある。供養とは本来、遺族自身が決断と行動をもって行う内面的営為であり、それによってこそ死別の実感が癒しに変容する。しかし、すべてが葬儀業者の手に委ねられる構造のなかでは、その根源的な「関わる力」が奪われ、喪失体験が処理されぬまま残存するのである。

【〈喜怒哀楽の家族葬®〉の構造 儀礼の再霊性化】

『喜怒哀楽の家族葬®』は、感情を排除せず、それを儀礼の中核に据えるという点において特異な構造を有する。この実践においては、以下の要素が重層的に交差している

-

感情の許容と統合 悲しみ、怒り、笑い、戸惑いといった多様な情動の受容

-

遺族の参与 儀礼の一部を遺族自らが担うことによる「送った実感」の獲得

-

非代行的供養 供養はしてあげるものではなく、共に行うものという視座

-

癒しとしての儀式 段取りや所作ではなく、内面の変容としてのプロセス

この葬儀形式は、非効率であること自体を肯定し、あえて時間と手間をかけることによって、真の記憶と祈りの空間を生成しようとする営為である。

【儀礼の延長としての霊供養 時間性と霊的実在】

『喜怒哀楽の家族葬®』の思想的特性の中でも、霊供養の実践は顕著な霊性の表れである。当社では葬儀の儀礼が終了した後、故人の霊名を日々招霊し、二十日間にわたり祈祷と供養を継続する。この営みは公に告知されることなく、静かに行われる霊的労働であり、葬儀とは「終わり」ではなく「始まり」であるという理念の実践である。

これは、死後における霊的存在がこの世とのつながりを漸次手放し、浄化され、次なる道へと歩み出す過程を支える儀礼であり、供養とは一過性の儀式ではなく、「時間のなかに生きる祈り」であるという理解に立脚している。この霊供養の導入は、葬送文化における供養の本質を回復する試みといえる。

【死を恐れぬ社会と魂の記憶の継承】

葬儀とは、単に命の終焉を処理する行為ではなく、生者が死を通じて生命の尊厳と向き合い、自らの生き方を再定位する文化的営為である。『喜怒哀楽の家族葬®』は、そのような儀礼本来の意味を、神聖さと情動をもって取り戻すための実践である。

この葬儀が広く社会に浸透することによって、「死を恐れぬ社会」「魂の記憶を継承する文化」が再生されるであろう。そのとき、葬儀とはもはや終わりではなく、命の物語を手渡す場として社会に根付くに違いない。

【参考文献・註】

-

アーノルド・ヴァン・ジェネップ『通過儀礼』1909年(The Rites of Passage, 1960)

-

ヴィクター・ターナー『儀礼の過程』1969年(The Ritual Process)

-

小此木啓吾『死と無意識』中公新書, 2007年

-

田中雅一『現代日本の葬送文化』岩波書店, 2015年

-

山折哲雄『死者の書の思想』PHP研究所, 2003年

-

清水昭男「葬儀の社会的機能と宗教性の変容」『宗教と社会』第22号, 2012年

-

内藤正典『無縁社会と現代葬儀』朝日新書, 2018年

-

著者私蔵資料および霊的実践記録(非公開)

※「霊供養」等の記述は、実務と体験に基づく記録による。

【おわりに】

ここまでお読みいただいた皆様へ、深く感謝申し上げます。

これは単なる学びの記録ではなく、「葬儀とは何か」「供養とは誰のものか」を、神様の導きのもとに問い直す作業でした。

何か一つでも、心に残る言葉があったなら、

それが気づきの入口であり、癒しへの静かな第一歩となることを願って。

どうか、あなたと、あなたの大切な方の旅路に、光が注がれますように。

本稿は『喜怒哀楽の家族葬®』を主宰する実践者の立場から、

実際の霊的体験と日々の供養をもとに綴ったものです。

すべての祈りが、静かに届きますように。

合同会社とーたる・さぽーと0528 樺澤 忠志

(2025年4月)

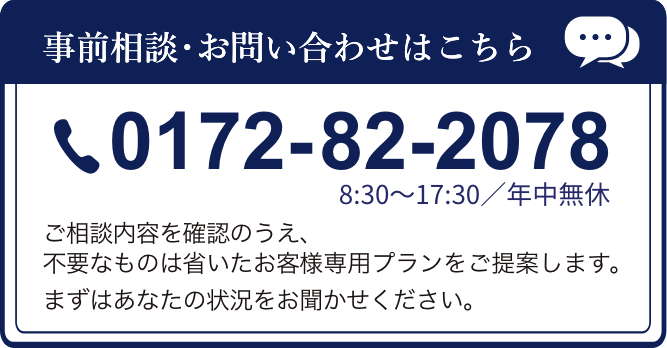

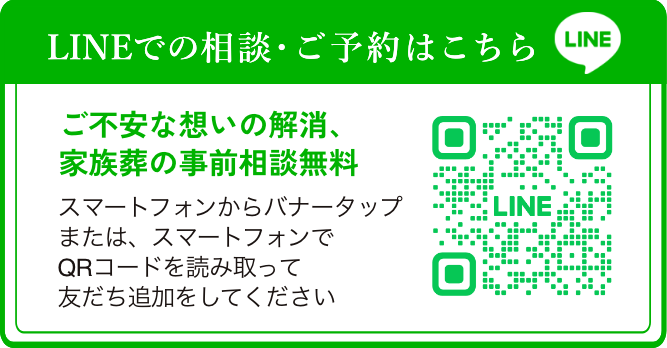

【LINE登録者限定:後悔しない見送りのチェックシート】

ご家族を送るその日に向けて、いま知っておきたい「7つの備え」をまとめました。

納棺の現場から生まれた、静かであたたかな見送りの準備に役立つ内容です。

▶ LINE登録いただいた方に、無料でお渡ししています。

▶ 登録後すぐにダウンロード可能です。

前の記事へ

« 樺澤忠志が語る、父への後悔と家族葬への想い